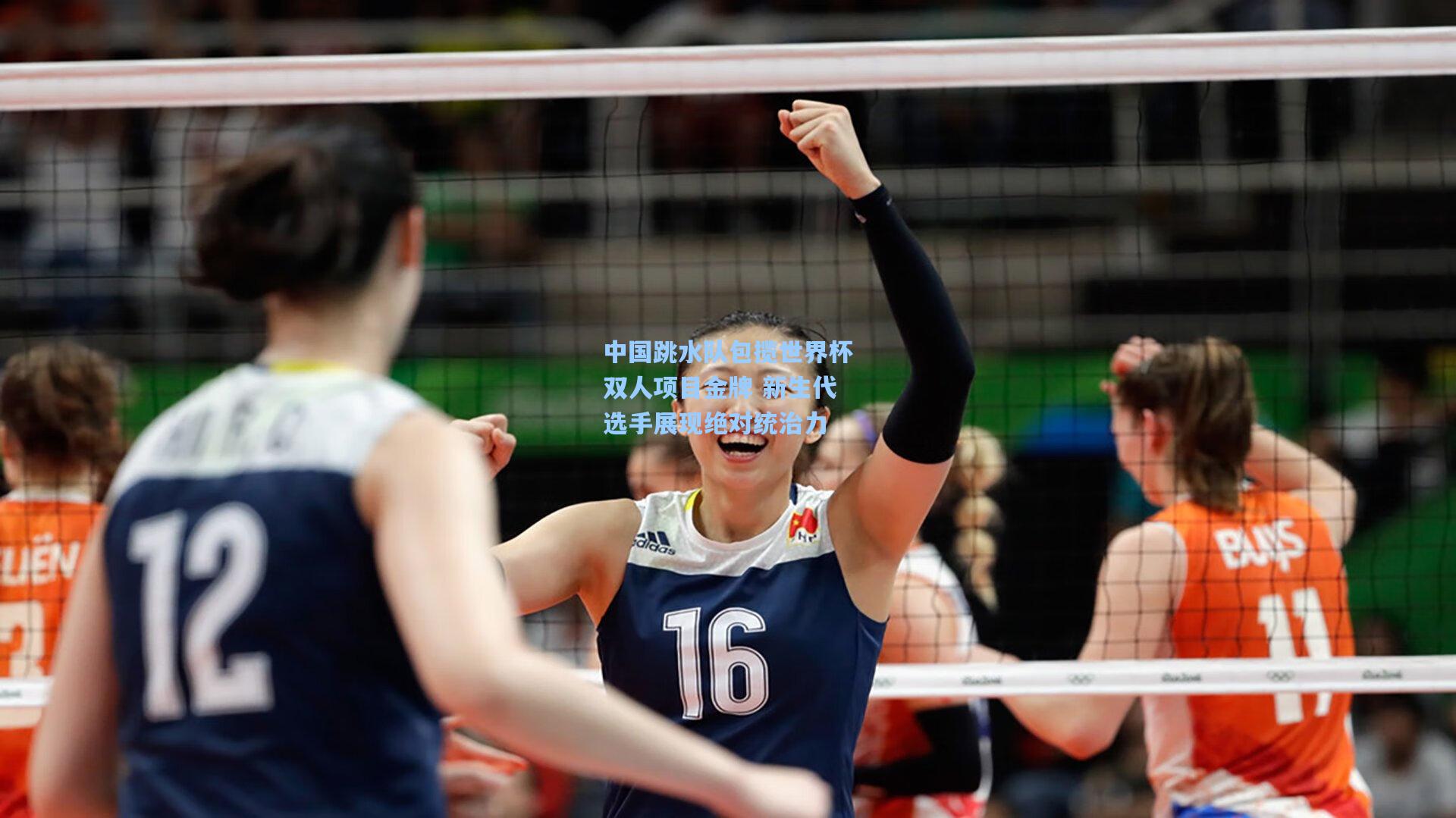

中国跳水队包揽世界杯双人项目金牌 新生代选手展现绝对统治力

在刚刚落幕的国际泳联跳水世界杯分站赛中,中国跳水队再次以无可争议的表现成为全场焦点,在为期三天的比赛中,中国队包揽了全部双人项目的金牌,并在多个单项中占据领先地位,这支被誉为“梦之队”的队伍,不仅延续了传统优势,更通过新生代选手的出色发挥, kaiyun 向世界展示了中国跳水的深厚底蕴与持续创新能力。

双人项目全面制霸 默契配合成就经典

本次世界杯的双人项目竞争异常激烈,但中国组合始终以稳定的发挥掌控全局,女子双人10米台决赛中,16岁的陈若琳与17岁的张家齐以近乎完美的同步性征服裁判,五轮动作均获得全场最高分,最终以超过第二名40分的巨大优势夺冠,赛后技术分析显示,两人的入水水花控制近乎教科书级别,空中姿态的一致性更被国际裁判长称赞为“近年来罕见的标杆表现”。

男子双人3米板较量则更具戏剧性,老将王宗源与新秀龙道一在第四轮完成难度系数3.开云官网9的5156B(向前翻腾两周半转体三周屈体)时,同步分全部达到9.5分以上,单轮得分破百的壮举引发全场沸腾,尽管英国组合紧咬比分至最后一跳,中国组合仍以总分7.8分的优势险胜,这场“针尖对麦芒”的对抗被多家体育媒体评为本站赛事最佳对决。

单人项目初露锋芒 技术革新引关注

除双人项目外,中国队在单人赛事中同样表现抢眼,女子3米板预赛出现“黑马”现象——19岁的海南小将林珊首次使用难度系数3.4的5337D(反身翻腾一周半转体三周半),成为全场唯一尝试该动作的选手,尽管完成度尚有提升空间,但这一突破性尝试已引发国际跳水界对技术革新的热议,国际泳联技术委员马里奥在接受采访时表示:“中国选手正在重新定义动作难度边界,这或将改变未来评分体系的走向。”

男子10米台赛场则上演“青春风暴”,年仅15岁的黄子淦在决赛中完成六个动作总分破600分的壮举,其中最后一跳109B(向前翻腾四周半屈体)获得7个满分10分,这位出生于体操世家的新星,其“高飘远”的起跳风格与独特的转轴控制技术,被业界视为有望突破该项目历史得分纪录的潜力选手。

科技赋能训练 中国跳水持续领跑

优异成绩的背后,是中国跳水队对科技化训练的深度探索,据随队科研人员透露,队伍已全面应用“三维动作捕捉系统”,通过实时数据对比帮助选手调整毫米级的技术差异,总教练周继红在采访中特别提到:“我们建立了每位运动员的数字孪生模型,可以模拟不同气候、时差条件下的身体状态,这对海外作战的准备至关重要。”

这种创新模式的效果在本次赛事得到验证,在突遇大风天气的室外场次中,中国选手的适应能力明显优于对手,关键动作完成度平均高出其他队伍12%,德国队教练施密特坦言:“中国队的科学训练已形成代际优势,我们现在更关注如何学习他们的数据分析方法。”

国际格局生变 巴黎奥运前瞻

本次世界杯的结果折射出国际跳水格局的新变化,传统强队如英国、澳大利亚在稳定性上有所提升,墨西哥、马来西亚等新兴力量在难度储备上进步显著,但中国队的整体实力仍呈现“断层式领先”——在全部8个奥运项目中,有6个项目的赛季最佳成绩由中国选手保持。

随着巴黎奥运会临近,各国已进入冲刺阶段,美国跳水名将戴利在社交媒体上发文称:“中国队的统治力令人敬畏,但体育竞技的魅力就在于不可预测性。”对此,中国跳水队领队赵文进回应:“每一块金牌都需要从零开始拼搏,我们正在针对奥运赛程调整动作编排,特别是加强下午场比赛的适应性训练。”

传承与突破并重 梦之队精神延续

从高敏、伏明霞到郭晶晶、陈艾森,中国跳水“梦之队”的传奇一直在书写,平均年龄不足20岁的新生代正接过接力棒,值得注意的是,本次夺冠选手中,有三人来自地方体校与高校联合培养计划,体现人才培养模式的多元化创新。

国际泳联主席侯赛因在闭幕式上评价:“中国跳水对这项运动的贡献不仅在于奖牌,更在于他们不断推动技术发展与竞技美学。”当年轻选手们站在领奖台上,身后大屏幕回放着他们与前辈跨越时空的相同动作对比时,这种传承的力量或许正是中国跳水长盛不衰的终极密码。

随着下一站大奖赛的临近,中国跳水队已启程前往新的赛场,无论面对何种挑战,这支队伍始终用实际行动证明:在追求“百分百完美”的道路上,他们永远保持起跳的姿态。